In den vorherigen Teilen der Serie über fotografische Bildgestaltung haben wir uns kurz mit der Gestaltpsychologie und mit den Gestaltungsrastern der Drittelregel, des Goldenen Schnitts, der Fibonacci-Spirale sowie der Dynamischen Symmetrie befasst. Diese Gestaltungshilfen sollen helfen, bildwichtige Motivelemente (Punkte/Linien) entweder entlang der Gestaltungslinien oder auf deren Schnittpunkten anzuordnen. Im heutigen Beitrag gehen wir allerdings nochmals einen Schritt zurück und schauen uns die sogenannten Grundgestaltungselemente an – denn nur, wenn ich Punkte und Linien in meinem Motiv erkennen kann, kann ich diese auch dem jeweiligen Gestaltungsraster entsprechend positionieren.

Die Basis für gute Bildgestaltung

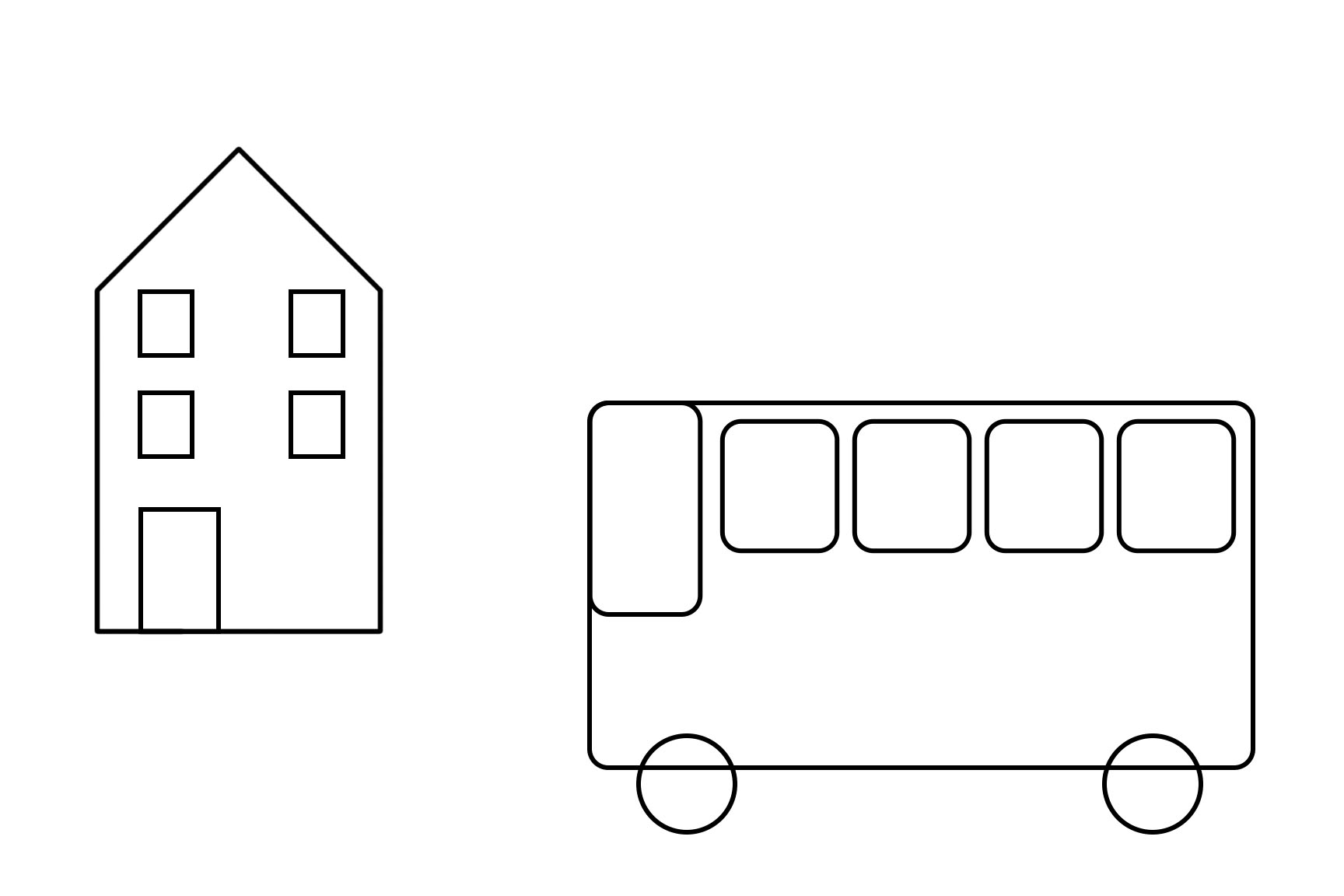

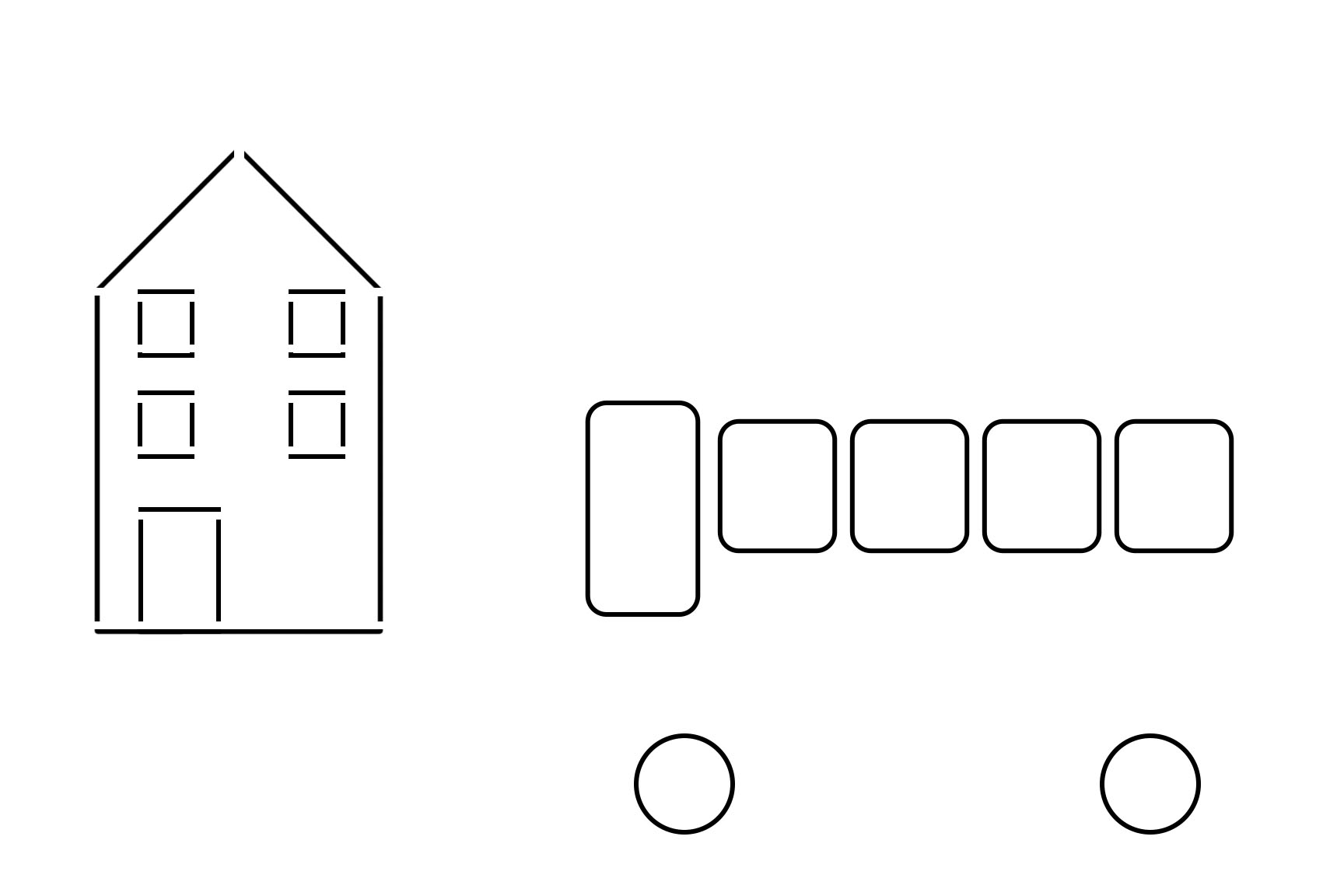

Häufig höre ich von Workshopteilnehmer*innen, dass sie Probleme haben, ein Motiv überhaupt zu erkennen. Aussagen wie „das hätte ich gar nicht gesehen“ oder ähnliche, fallen auch recht häufig. Ich denke, das rührt oft daher, dass wir in unserer Kindheit lernen, figürlich zu sehen: ein Haus ist ein Haus, ein Bus ein Bus. Dass aber die meisten Häuser aus einer Vielzahl an Linien und sich daraus ergebenden Flächen aufgebaut sind und dass ein Reisebuss trotz seiner rechteckigen Form (von der Seite) auch mindestens noch zwei Kreise zeigt (die Räder), das sehen wir oft nicht. Da wir gelernt haben, das Ganze zu sehen.

In den Skizzen oben kann man dies gut erkennen. Während wir im linken Bild klar ein Haus und einen Bus (in Form einer Kinderzeichnung) erkennen, nehmen wir im rechten Bild verstärkt die einzelnen Linien im Haus bzw. durch das Entfernen der Umrandung die einzelnen Bildelemente des Busses wahr.

Wollen wir also in der Bildgestaltung einen Schritt weiter kommen, müssen wir üben, dieses figürliche Sehen abzulegen und die Dinge vor uns zu dekonstruieren. Dafür bedarf es nicht einmal einer Kamera, sondern kann ganz einfach auf dem Weg zur Arbeit, beim Spazierengehen und sogar beim Schauen eines Kinofilms geübt werden:

- Wo sehe ich Linien?

- Bestehen diese wirklich oder sind es vielleicht nur gedachte Linien zwischen zwei Punkten?

- In welche Richtung verlaufen diese Linien?

- Schneiden sie sich irgendwo, so dass sich abgeschlossene Flächen ergeben?

- Welche Form haben diese Flächen?

Nimmt man wirklich die Kamera zur Hand, kann man sich ganz einfache Gestaltungsaufgaben selber stellen. In meinen Gestaltungskursen habe ich die Teilnehmer in der Regel zunächst mit fünf Aufgabenstellungen konfrontiert, zu denen sie passende Aufnahmen anfertigen sollten:

- Fotografiere zwei Bilder mit je nur einem einzigen markanten Bildpunkt.

- Fotografiere zwei Bilder mit je zwei markanten Bildpunkten.

- Fotografiere zwei Bilder mit je einer einzigen Linie.

- Fotografiere zwei Bilder mit je mehreren Linien.

- Fotografiere zwei Bilder mit Chaos.

Diese Aufgaben führen normalerweise zu einem großen Fragezeichen in den Gesichtern meiner Kursteilnehmer*innen. Und auch ich kann mich gut an dieses „Hä?“-Gefühl erinnern, als mir solche Aufgaben während meiner Ausbildung zum ersten Mal gestellt wurden. Also keine Sorge, eine gewisse Planlosigkeit am Anfang ist da ganz normal… 🙂

Immer wieder kamen dann einzelne Teilnehmer*innen vor dem zweiten Kursteil auf mich zu und meinten „na danke, Martin, jetzt sehe ich überall nur noch Punkte und Linien…“ – und das ist genau das, wozu diese Aufgaben führen sollten!

Grundgestaltungselemente

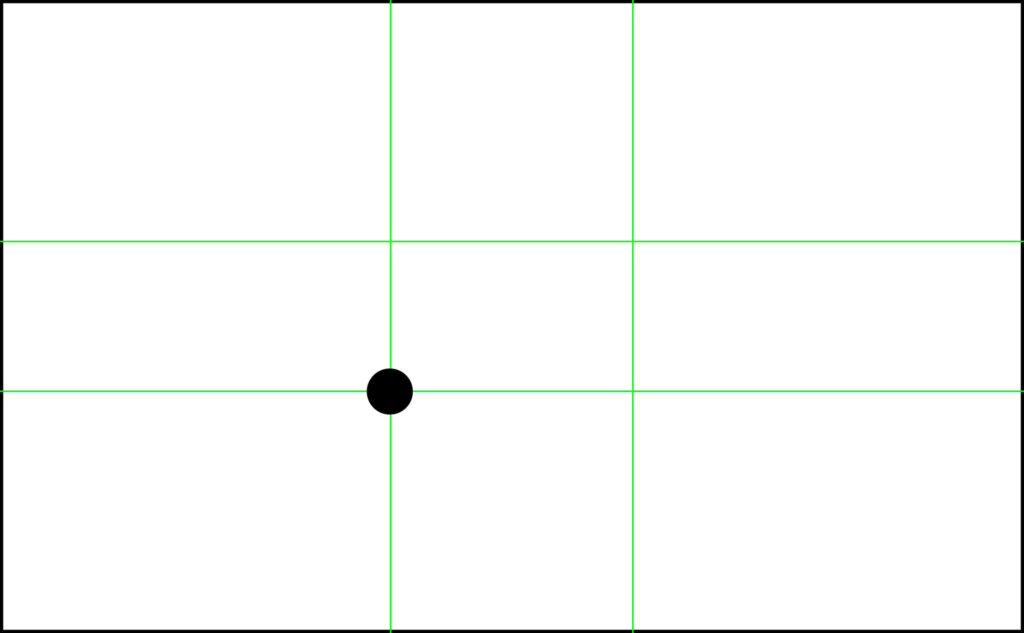

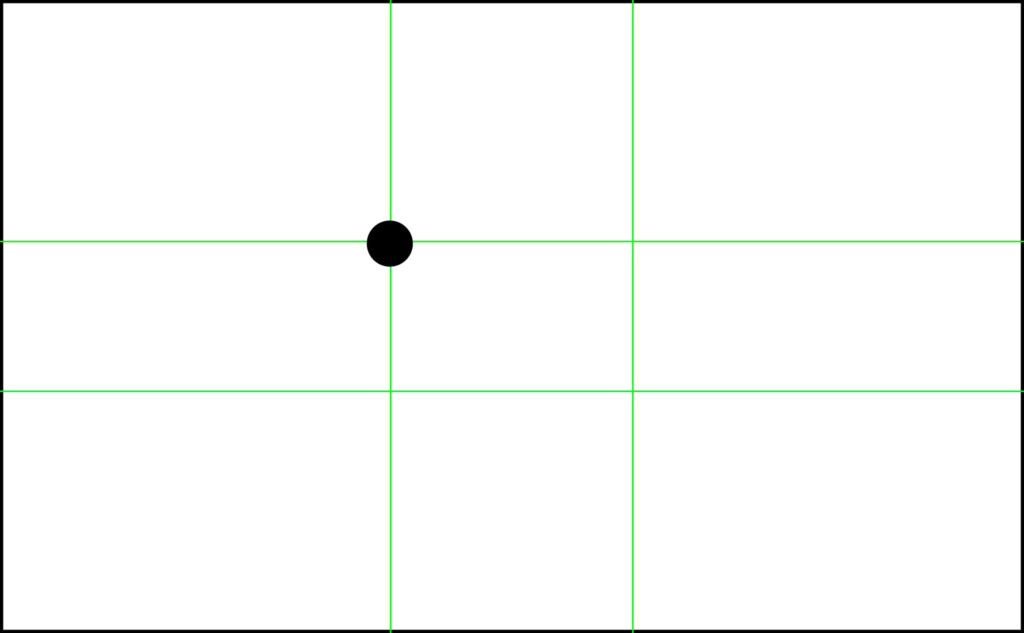

Ein Punkt

Bilder mit einem markanten Bildpunkt – andere sprechen hier auch von Akzent oder Hero – helfen dem Betrachter, das Bild sehr schnell zu erfassen und verstehen (siehe Figur-Grund-Beziehung). Wie groß dieser Punkt im Bild sein darf, ist nicht genauer festgelegt. Wichtig ist nur, dass wir dem Betrachter einen Anker bieten, an dem er sich bei seiner Wanderung durch das Bildfeld festhalten kann. Findet er keinen solchen „hook“, verlässt er das Bild sehr schnell wieder.

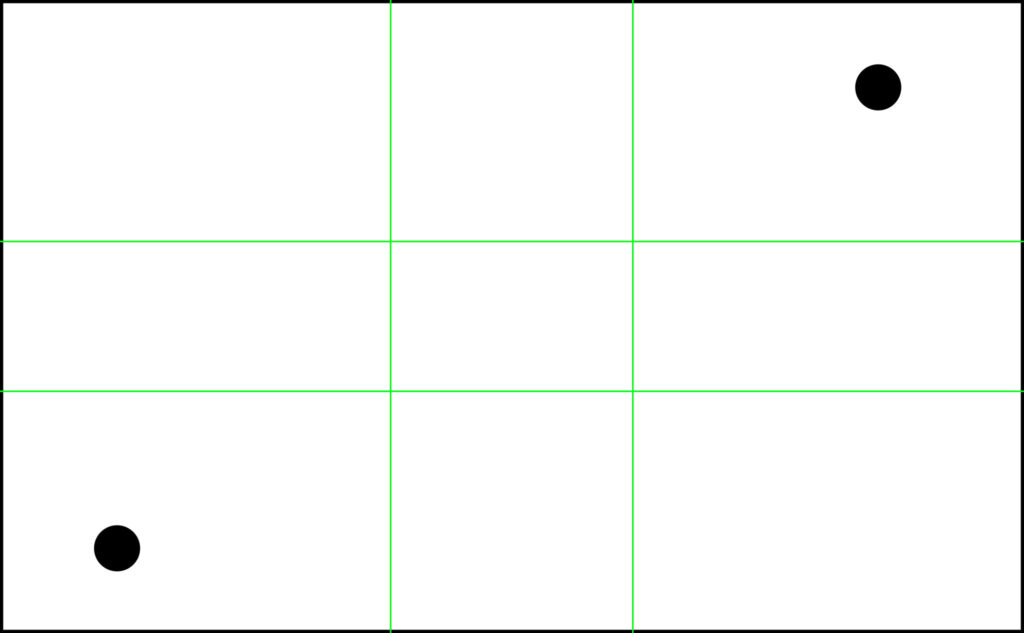

Solch ein bildwichtiger Punkt kann z.B. auf den Schnittpunkten von Gestaltungslinien eines der Gestaltungsraster positioniert werden. Wo er genau sitzt, hat aber auch großen Einfluss auf die Bildwirkung: Sitzt er links im Bild, führt das in unserem, von links nach rechts lesenden Kulturkreis häufig dazu, dass der Betrachter nur bis zum Bildpunkt kommt und den rechten Teil des Bildes gar nicht mehr wahrnimmt. Daher rate ich hier dazu, anfangs bildwichtige Punkte zunächst rechts im Bild zu positionieren (es gibt aber durchaus auch Bilder, die mit einem links sitzenden Akzent funktionieren). Sitzt er im unteren Teil des Bildes, wirkt er oft nahe, schwer und beständig, während er im oberen Teil eher luftig leicht und weiter entfernt wirkt. Setzt an ihn genau in die Bildmitte, kann das Bild äußerst ruhig wirken – allerdings nur, wenn der komplette Bildaufbau exakt symmetrisch aufgebaut ist. Ansonsten kommt es sehr schnell zu Bildern, in denen eine Seite mehr „optisches Gewicht“ hat und die Balance des Bildes verloren geht. Aus einem ähnlichen Grund sollte in Bildern mit nur einem markanten Bildpunkt eben dieser nicht zu nah am Rand positioniert werden. Sonst entsteht schnell wieder ein Ungleichgewicht und die Gefahr, dass der Betrachter das Bild schnell wieder verlässt und/oder einen Großteil des Bildes gar nicht wahrnimmt.

- Ein markanter Bildpunkt

- Ein Akzent muss kein „Punkt“ sein

- Auch links platziert kann funktionieren

- Komplett reduzierter 1-Akzenter

- Komplexerer 1-Akzenter

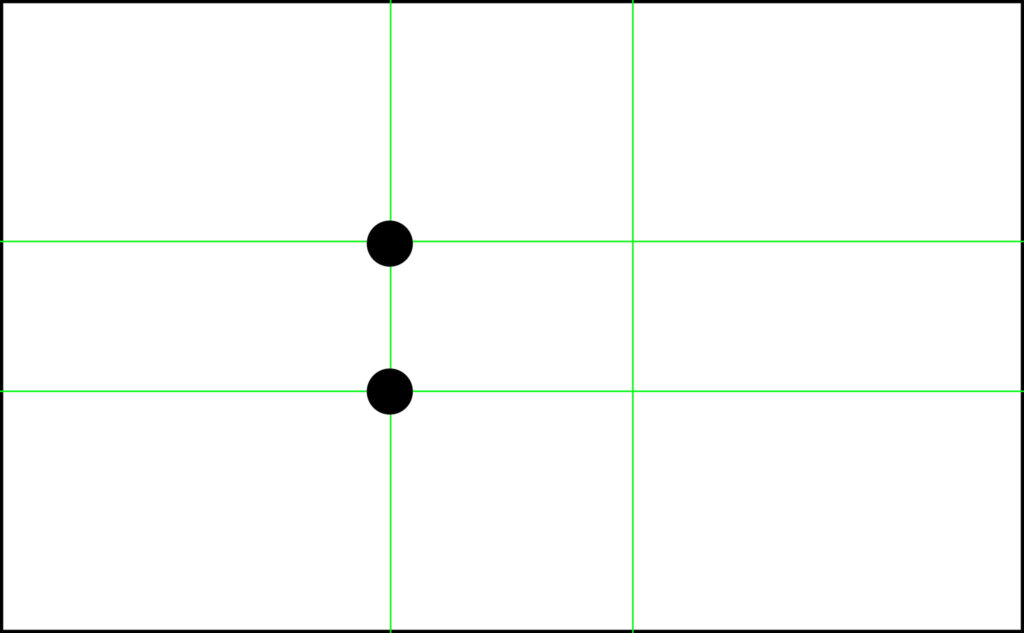

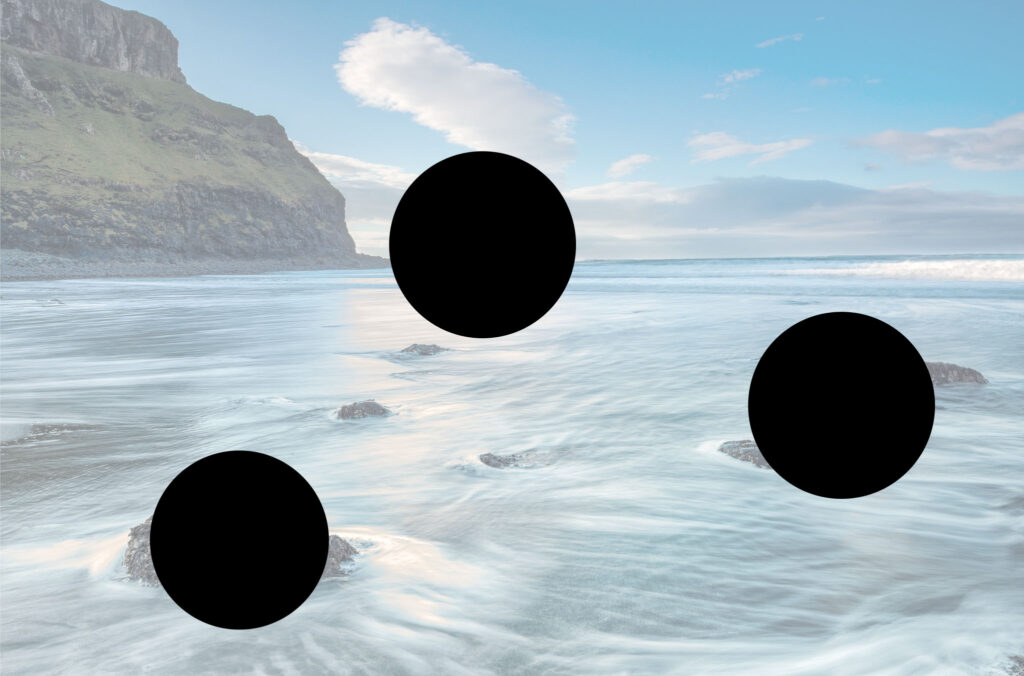

Zwei Punkte

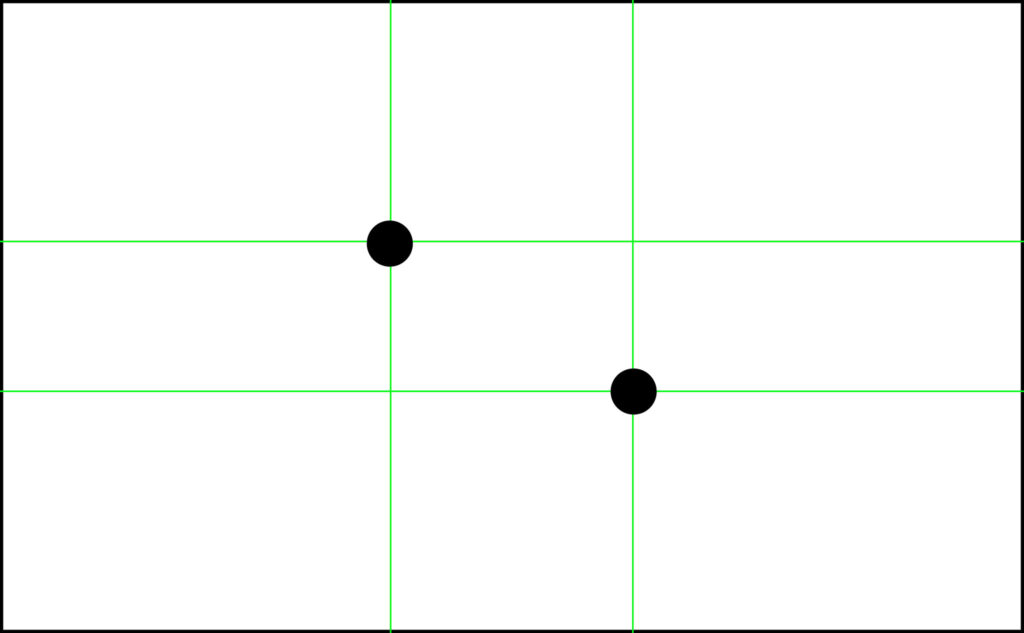

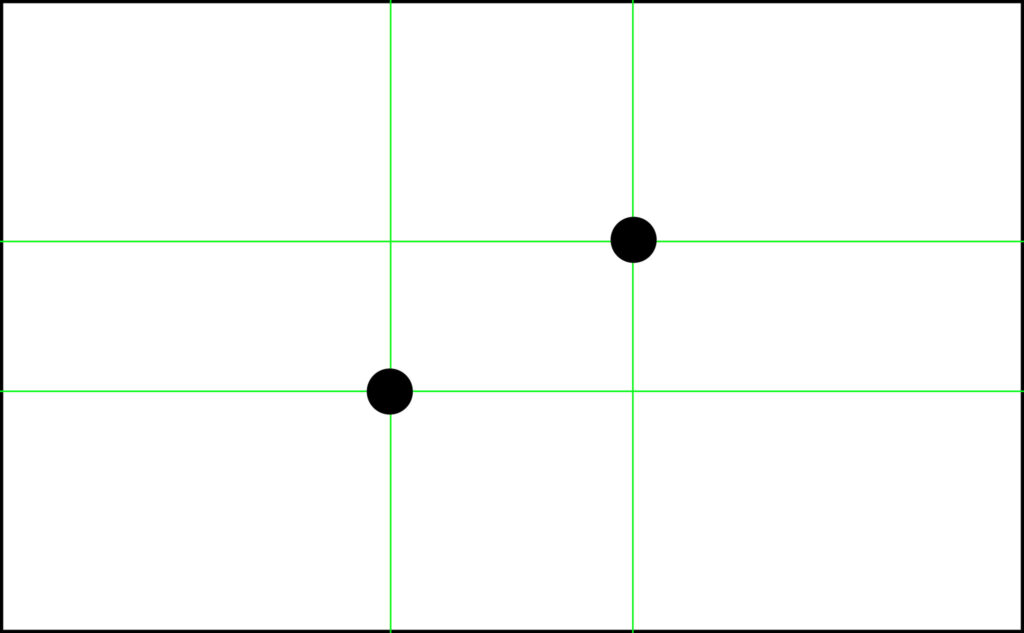

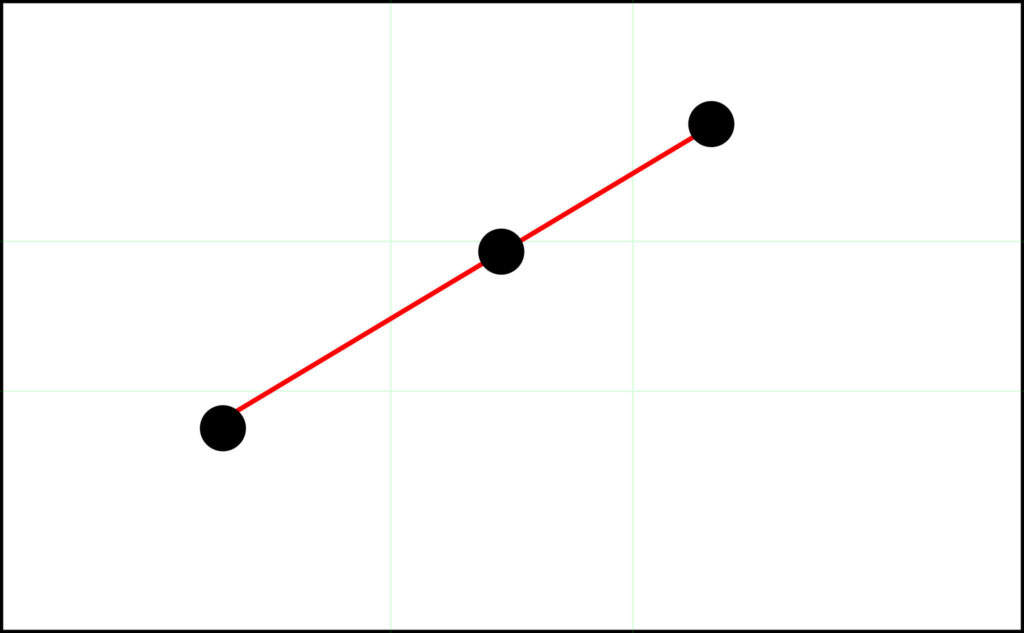

Haben wir hingegen zwei Punkte (Motive, Akzente, Heroes) in unserem Bild, entsteht eine gedachte Linie zwischen diesen beiden Punkten, weil unsere Augen zwischen diesen auf einer Geraden hin- und herwandern. Diese kann horizontal, vertikal oder auch schräg verlaufen – jeweils mit unterschiedlichen Wirkungen: Horizontale Linien wirken oft ruhig, beständig, stabil, Senkrechte werden meist dynamischer, strebsam oder mächtig empfunden. Vertikale Linien können auch als „Schranke“ wirken, besonders wenn sie im linken Bildteil stehen – genau wie der Positionierung von einem markanten Bildpunkt. Schräge Linien hingegen unterscheiden sich stark, ob sie von links oben nach rechts unten oder umgekehrt verlaufen. Von links nach rechts steigende Linien werden meist als positiv, aufsteigend betrachtet, während von links nach rechts fallend eher negativ oder absteigend bezeichnet werden.

Während wir bei nur einem Akzent diesen nicht zu weit am Bildrand positionieren sollten, kann dies mit zweien jedoch funktionieren, wenn diese gleichnah am Bildrand sitzen – dann bleibt das Gleichgewicht erhalten.

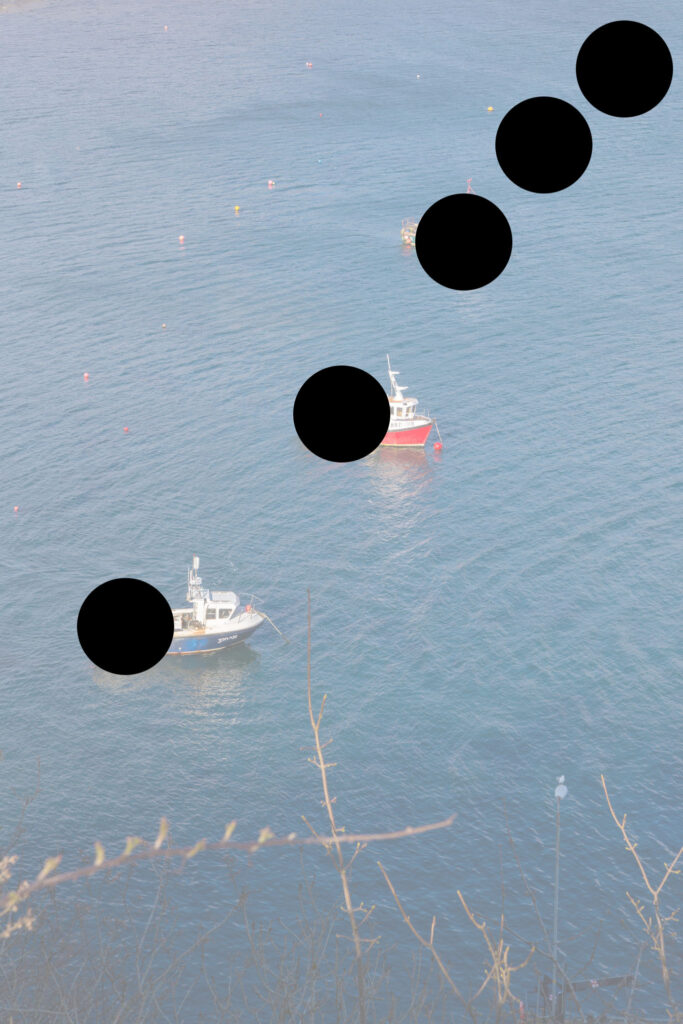

- Schräge von links oben nach rechts unten: fallend

- Schräge von links unten nach rechts oben: steigend

- Zwei weit entfernte Punkte: Balance bleibt erhalten

- 2 Punkte links wirken wie eine Blockade für den rechten Bildteil

- Die zwei Akzente der Lampen sind bildbestimmend. Die Hintergrundgestaltung aus Dreiecken spielt jedoch auch stark in die Bildwirkung hinein.

- Selbst unscharf kann ein Akzent sein

- Einfacher 2-Akzenter

- Zwei eindeutige Akzente: Ruine und Insel

- Ebenfalls eindeutig: die zwei Rinder

- Etwas komplexer: Insel und Felsnadel

- Zwei Akzente können weit auseinander sitzen, wenn sie sich gegenseitig ausbalancieren

- Auch hier sitzen die zwei Akzente weit auseinander, aber geben dem Bild so wieder eine Ausgeglichenheit

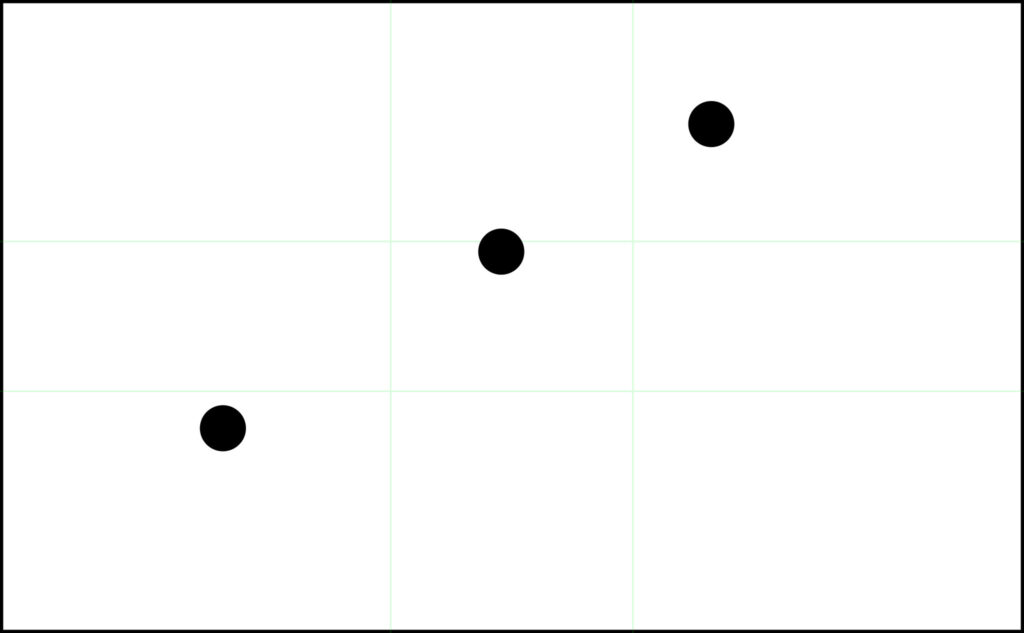

Drei oder mehr Punkte

Je mehr Punkte wir im Bild haben, desto komplexer wird die Gestaltung, wie wir die Elemente wahrnehmen und welche Wirkung diese auf uns haben. Liegen drei oder mehr Punkte in einer Geraden, wird diese als Linie wahrgenommen. Hier gilt wie bereits bei den zwei Punkten, dass Schrägen immer ein Bild dynamischer gestalten. Rutscht ein Punkt aus dieser Gerade heraus, können diese Punkte je nach Entfernung und Häufigkeit als Linie mit Ecke oder gar als Dreieck wahrgenommen werden, da dann unser Auge zwischen diesen drei Punkten hin- und herspringt.

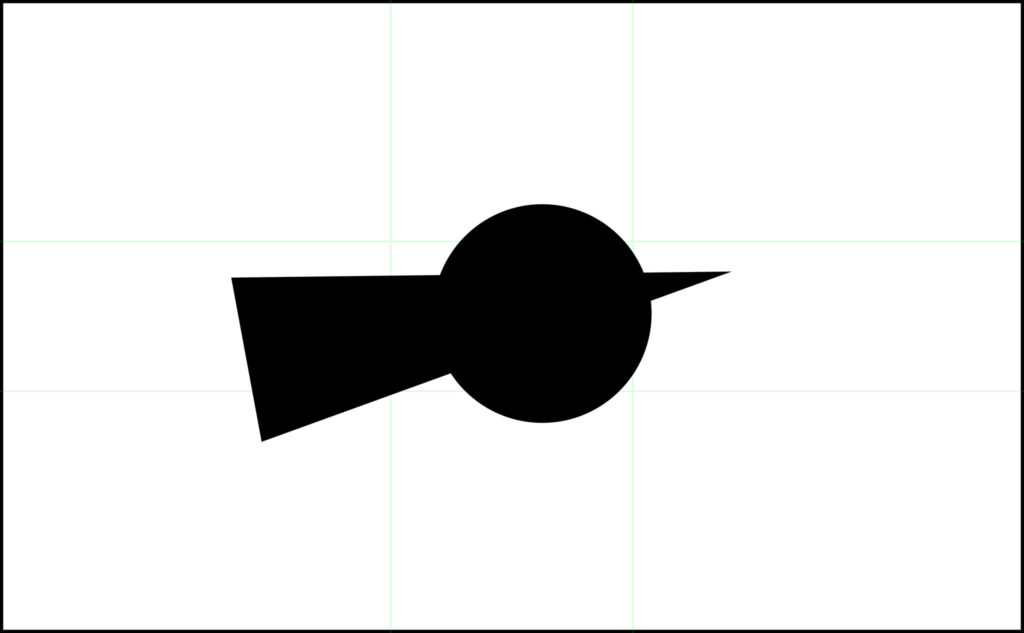

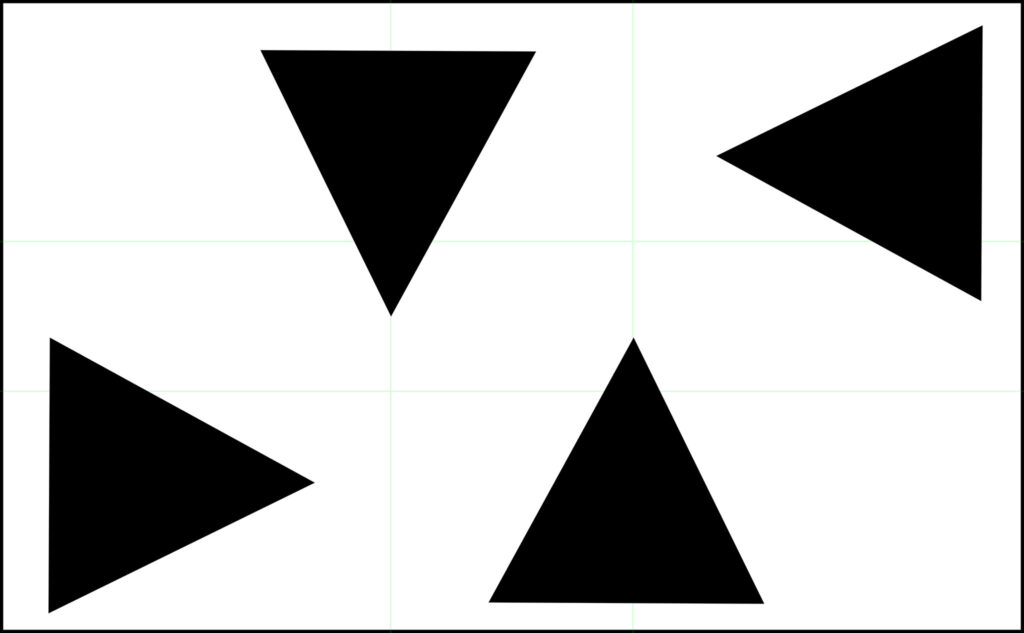

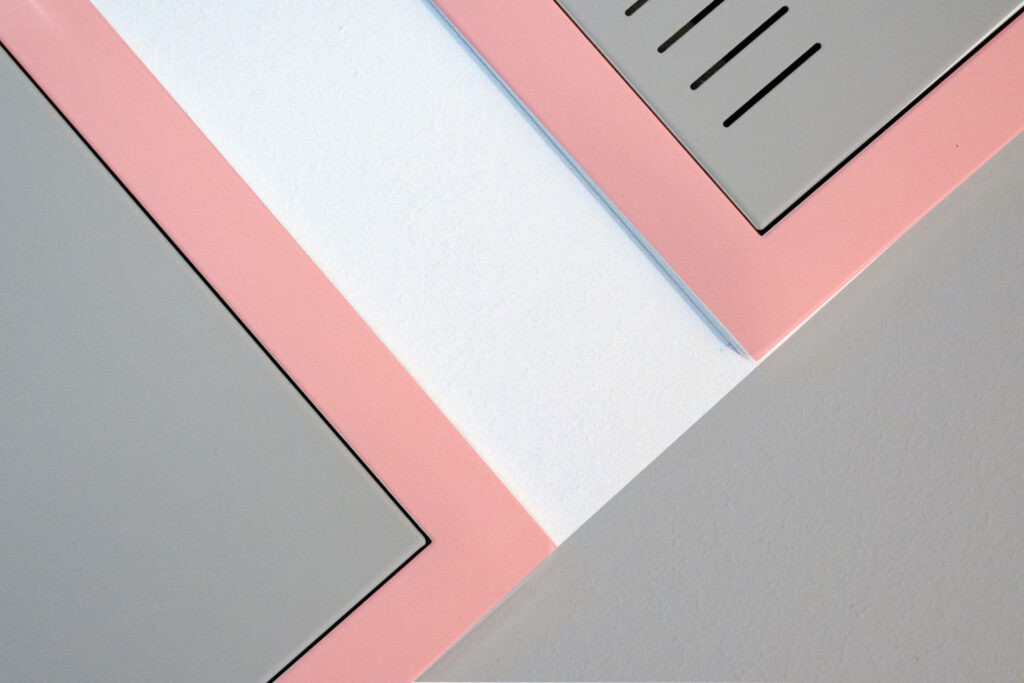

Linien und Formen

Haben wir mehrere Linien im Bild, die sich und/oder die Bildränder schneiden, entstehen Formen – abgeschlossene Flächen. Wenn wir an den Beitrag zu den Gestaltgesetzen denken, kommt hier das Gesetz der Guten Gestalt (anderer Name: Gesetz der Prägnanz) zum Tragen: Unsere Wahrnehmung zerlegt das Gesehene anhand prägnanter Merkmale in möglichst einfache, bekannte Strukturen. Dabei wird eine einfache Struktur wie z.B. ein Rechteck/Quadrat viel eher als eine Form erkannt, als eine freie Form. Ebenso werden Dreiecke eher als solche wahrgenommen, wenn sie einen Parallelbezug den Bildrändern haben, als frei gedrehte Dreiecke. Dieser Parallelbezug unterstützt auch immer noch die ohnehin schon gegebene Pfeil- bzw. richtungsgebende Wirkung von Dreiecken.

- Freie Form bzw. Naturform

- Bekannte Grundformen

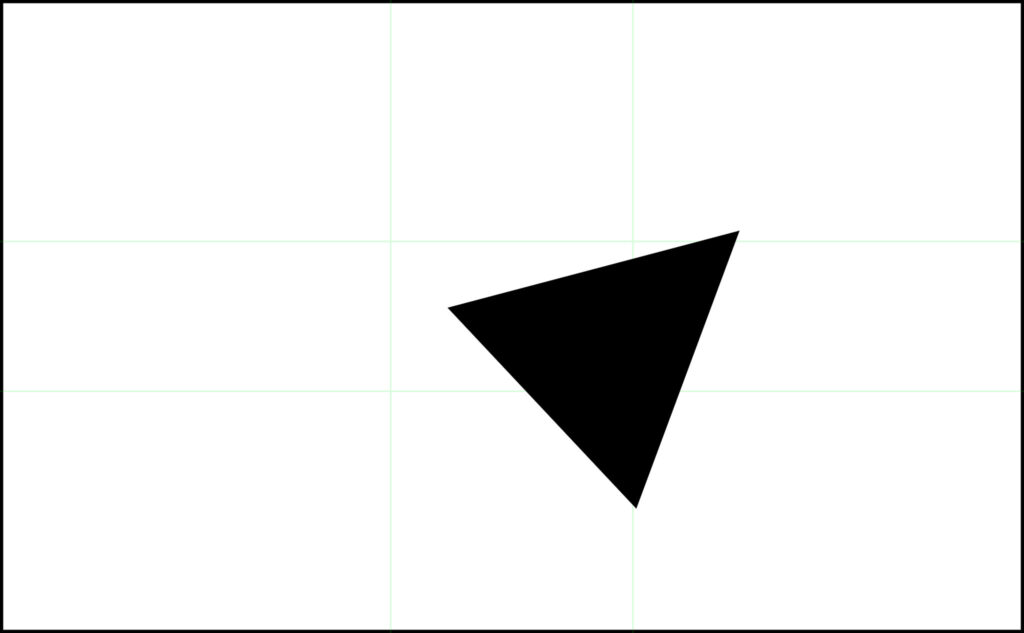

- Frei gedrehtes Dreieck

- Richtungsgebende Dreiecke mit Parallelbezug

Dieser Beitrag soll euch also Lust darauf machen, mal wieder mit frischen Augen durch die Welt der Motive zu gehen. Achtet mal nicht nur auf das Gesamte, sondern eben auch mal auf die Einzelteile. Stellt euch selbst kleine Aufgaben, trainiert das fotografische Sehen – Achtsamkeit ist nichts anderes… 🙂

Martin

Comments

Hervorragend, Martin! Diese Aufgaben sind wie die Pille für den gestalterischen Gaumen – anfangs vielleicht etwas knochentrocken, aber dann prompt klarer. Endlich erkenne ich im Kaffeeautomaten einen markanten Punkt und im Regal eine dynamische horizontale Linie. Die Kursteilnehmer, die initially Hä?, ja, das ist normal, aber auch diejenigen, die dann Aha! rufen – das ist genau die Kunst, die Linien zu zwingen, zu tun, was wir wollen. Wer sagt denn, dass Linien nicht auch zu chaotischen Zeichnungen führen können? Das ist doch eine fröhliche Umerziehung der Augen!